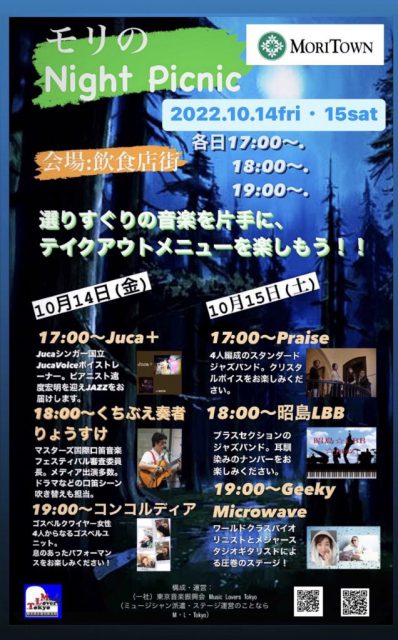

今週末、2月11日(土)は「たまぶえ」コンサートです。(詳細は「What’s New」)

なかなかバリエーション豊かな選曲で、基本アンサンブルですが、ソロ部分もあります。

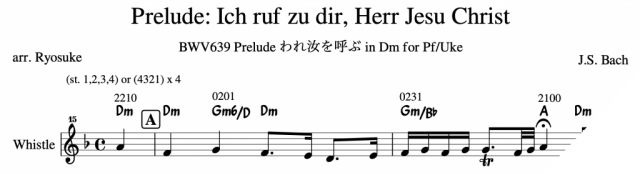

伴奏楽器は、ウクレレ(Low-G・コンサート)、ミニキーボード、エッグシェーカーを使い、楽譜は講師がアレンジしたオリジナル楽譜を使います。

出来合いの楽譜は、歌の弾き語りや、ほかの楽器用なので、キーや音のバランス、構成などがうまく合わなかったりするので、ほとんどの場合、口笛用に作り直します。

ちなみに楽譜作成はほぼ「MuseScore」(後述)を使っています。

そして来週末2月18日(土)、は久しぶりの「オープンクラス」。(詳細は「What’s New」)

取り上げる内容は、その時々の参加者からの事前のリクエスト、または当日相談して決めます。

今回、いまのところ上がっているのは、

・「ダニーボーイ(ロンドンデリーエア)」弾き吹き

・無料楽譜作成ソフト「MuseScore」使い方入門編

「MuseScore」はMacやWindowsで使えるので、ご希望の方はノートパソコンを持参されてもいいです。(Wi-Fiあり)

まだ空きがあるので、ご希望の方はお気軽にご予約ください。